| Edita Jung |

Die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien ist eine zentrale Dimension der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen (Jung 2024). In diesem Kontext sind Pädagog*innen zunehmend gefordert, diversitätsreflexiv zu denken und zu handeln (Betz & Bischoff 2017). Die Entwicklung von Diversitätsreflexivität setzt adäquate Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote voraus. Gefragt sind didaktisch-methodische Ansätze, die die Analyse gesellschaftlicher und institutioneller Macht- und Ungleichheitsverhältnisse mit der Reflexivität auf individueller und organisationsbezogener Ebene verbinden (Cloos 2024). Planspiele bieten aufgrund ihrer integrativen Verknüpfung von Theorie und Praxis sowie der systematischen Aktivierung von Reflexionsprozessen einen handlungsorientierten Zugang zu komplexen Herausforderungen in pädagogischen Organisationen (Grimm & Lutz 2017). Mit dem Planspiel „Wer zieht hier die Strippen?“ wird gezielt auf eine reflexive Bearbeitung von diversitäts- und machtbezogenen Aspekten in der Zusammenarbeit mit Eltern abgestellt.

Was ist das Phänomen?

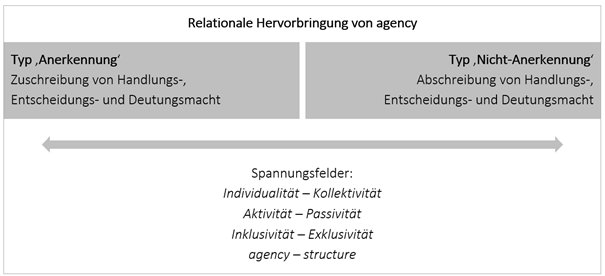

Zu den zentralen Merkmalen von Kindertageseinrichtungen als pädagogische Organisationen gehört der Anspruch und auch die Notwendigkeit einer kooperativen Beziehungs- und Arbeitsgestaltung zwischen unterschiedlichen Akteur*innengruppen (Cloos et al. 2023, S. 43). Die damit verbundenen normativen Orientierungen und Wertvorstellungen finden unter anderem im Konzept der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ihren Ausdruck, das auf eine gleichberechtigte und dialogische Zusammenarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern zielt (Stange 2012). Neuere empirische Befunde verweisen jedoch auf bestehende Asymmetrien in den Interaktionsverhältnissen zwischen Fachkräften und Eltern (Kesselhut 2015; Cloos et al. 2018). Diese Ungleichgewichte markieren Machtverhältnisse, die den Anspruch auf partnerschaftliche Zusammenarbeit strukturieren und zugleich begrenzen.

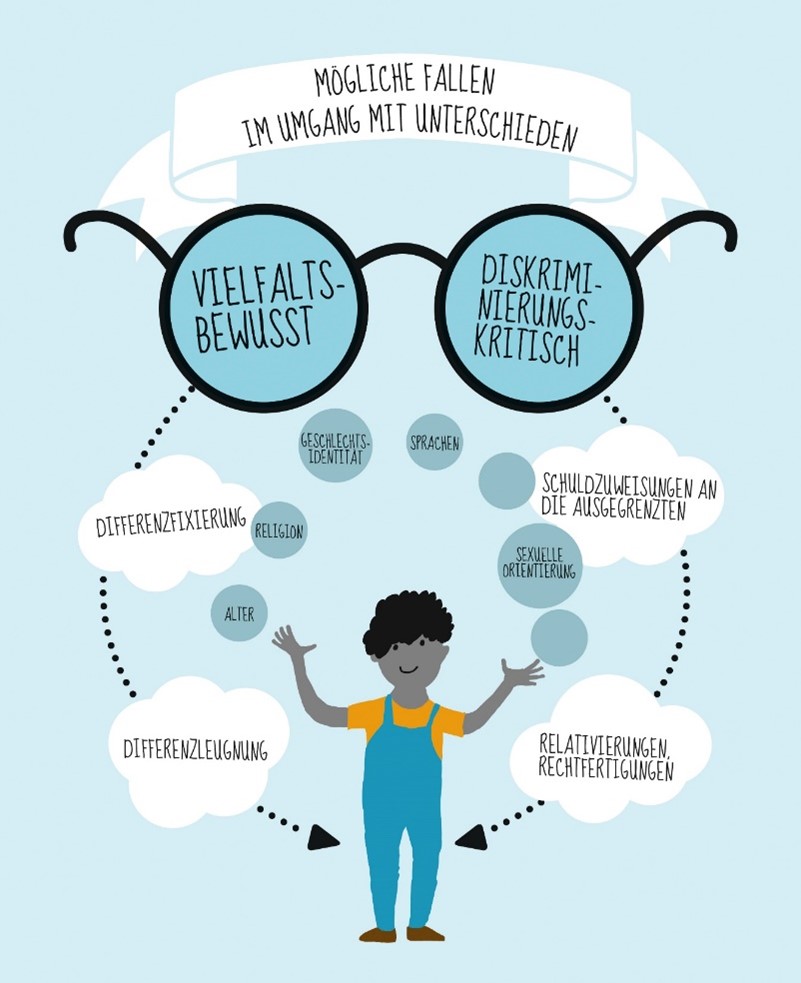

Eltern sind in dieser Perspektive in doppelter Weise betroffen: Zum einen ist ihre Einbindung als Mitglieder der organisationalen Teilöffentlichkeit Elternschaft in die einrichtungsbezogenen Belange durch gesetzliche Vorgaben zwar vorgesehen, „eine wirkliche Machtteilung“ (Betz 2015, S. 34) jedoch aufgrund der durch Fachkräfte zu tragenden Verantwortung für pädagogische Arbeit de facto nicht realisierbar. Zum anderen wird das Machtgefälle zwischen Fachkräften und Eltern dadurch erhöht, dass eine Zuschreibung zu sozialen oder ethno-natio-kulturellen Diversitätsdimensionen immer auch Abweichung von vermeintlich Normalem feststellt. Damit werden pädagogisch Interventionsnotwendigkeiten erzeugt, die Fachkräften mehr Macht zusprechen (Thon 2022). In der Folge entstehen unterschiedliche Teilhabechancen und ungleiche Aushandlungspositionen. Fragen pädagogischer Praxis sind somit stets auch Fragen der Machtverteilung, ihrer Legitimation und Reflexion. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhältnis zu Macht und Diversität ist daher konstitutiver Bestandteil professioneller Reflexivität (Cloos 2024). Benachteiligende Machtstrukturen sind dabei nicht ausschließlich das Ergebnis individueller Voraussetzungen und Interaktionsmustern, sondern in die organisationalen Logiken pädagogischer Einrichtungen eingelassen (Scherr 2016). Sie können über normative Leitbilder, institutionelle Erwartungen und organisational verankerte Abläufe und Routinen wirken, die bestimmte Positionen privilegieren und andere marginalisieren.

Worauf zielt das Vorhaben ab?

Das skizzierte Phänomen verdeutlicht die Notwendigkeit einer diversitäts- und machtreflexiven Perspektive. Diese ermöglicht es, die Wirkmechanismen und Folgen organisational verankerter Routinen sowie diversitätsbezogener Ein- und Ausschlussmuster einer differenzierten Analyse zu unterziehen (Mecheril 2007). Zudem fördert sie eine kritische Reflexion eigener Eingebundenheit, Positionierungen und Handlungsspielräume innerhalb organisationaler und relationaler Strukturen.

Es kann angenommen werden, dass die Entwicklung einer solchen reflexiven Betrachtungsweise durch spezifische didaktisch-methodische Zugänge in der Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte begünstigt werden kann, die Irritation, Perspektivwechsel und dialogische Aushandlung ermöglichen. Das Planspiel als „eine methodisch organisierte Tätigkeit […], bei der mehrere Spielteilnehmende sich zu Gruppen zusammenschließen und in wechselnden Rollen, Szenen und Situationen interagieren“ (Thiemann 2023, S. 11) weist in der Regel solche Merkmale und didaktischen Arrangements auf. Allerdings ist die Verfügbarkeit von Spielsystemen stets an bestimmte thematische Fokussierungen geknüpft.

Um der Spezifität der hier thematisierten Phänomene gerecht zu werden, wurde in einem kooperativen Zusammenschluss[1] das Planspiel „Wer zieht hier die Strippen?“ entwickelt. Die Konzeption des Spiels sensibilisiert für diversitätsbezogene Themenfelder und die darin eingelassenen Dilemmata in der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern in Kindertageseinrichtungen. Die Teilnehmenden sollen die Möglichkeit bekommen, in ihren Rollen unterschiedliche Positionierungen zu erarbeiten, wobei der Spielverlauf bieten soll, Machtverhältnisse in ihrem institutionellen und interaktionalen Bedingungsgefüge zu erkennen, deren Wirkung kritisch zu reflektieren und Optionen für das eigene Handeln zu entwerfen.

Wie sind wir vorgegangen?

Die Konzeptionierung lässt sich rückblickend als ein mehrphasiges Vorgehen beschreiben. Die einzelnen Phasen folgten jedoch nicht durchgehend linear aufeinander, sondern befanden sich zeitweise in einem dynamischen Wechselspiel (Thiemann 2023).

a) Eingangs standen die Konkretisierung des inhaltlichen Gegenstands, seine theoretische Fundierung sowie die Präzisierung der damit verknüpften Zielsetzungen des Planspiels im Mittelpunkt. Dabei mussten auch der Umsetzungsrahmen sowie die potenzielle Heterogenität der Zielgruppen (Fachschüler*innen, Studierende, pädagogische Fachkräfte) berücksichtigt werden.

b) Teilweise parallel zu dieser fachlichen Vergewisserung wurden in Zusammenarbeit mit der externen Begleitung[2] die allgemeinen Planspielmerkmale und -elemente entlang unterschiedlicher Planspielarten exemplarisch erörtert. Im Rahmen der Designentwicklung zeigte sich insbesondere die Frage herausfordernd, wie die Komplexität der gewählten Thematik in einem Spielszenario reduziert werden kann, ohne zu sehr klischeehaft oder oberflächlich zu werden. Dies war stets mit Überlegungen zu den Phasen und konkreten Elementen eines möglichen Spielgeschehens verknüpft. Hier galt es, einen Spielverlauf zu konzipieren, der die intendierte Dynamik in Interaktionen ermöglicht und das Spielgeschehen modelliert. Die Entwicklungsprozesse waren dabei permanent vom Abwägen zwischen der notwendigen Flexibilität einerseits und der erforderlichen Regelhaftigkeit und Steuerung andererseits geprägt.

c) Das Planspiel „Wer zieht hier die Strippen?“ wurde nach der ersten Designentwicklung bzw. mit dem Vorliegen des ersten Spielentwurfs erprobt und im Anschluss überarbeitet. Entsprechend der definierten Zielgruppen erfolgte das Design-Experiment (Thiemann 2023, S. 33) jeweils mit Schüler*innen in der sozialpädagogischen Fachschulausbildung, Studierenden in einem kindheitspädagogischen Bachelorstudiengang und in der Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte. Hierbei standen u.a. die Präzision und Offenheit der beschriebenen Rolleneigenschaften, die Einschätzung zu zeitlichen Ressourcen sowie die organisatorischen Aspekte des Spielablaufs und der einzelnen Spielphasen im Fokus.

Was ist das Ergebnis?

Das Planspiel „Wer zieht hier die Strippen?“ bietet einen konzeptionellen, materialgestützten Handlungsrahmen für die Durchführung und Reflexion eines drei- bis fünfstündigen Spielszenarios. Die Teilnehmenden tauchen in eine realitätsnahe, aber fiktive Situation einer Kindertageseinrichtung ein, die durch die im Internet vorgetragene Kritik einer Mutter an der Haltung der Fachkräfte gegenüber Diversität von Kindern in Bewegung kommt. Dies löst eine Kettenreaktion aus: Diskussionen im Elternkreis, interne Sitzungen und Besprechungen, eine Kita-Gesamtversammlung und schließlich eine Beiratssitzung. Das rahmende Spielgeschehen besteht aus vier klar definierten Spielphasen, die durch Phasenkarten strukturiert werden. Jede Karte enthält aktuelle Informationen, Entwicklungen und Anstöße für die nächsten Schritte. Die Teilnehmenden werden bspw. im Prozess aufgefordert, aus ihrer Rolle heraus über die organisatorischen Abläufe oder didaktische Materialien der Kita in ihrer diversitätsbezogenen Dimension nachzudenken und sich zu positionieren.

Die Teilnehmenden bilden zum Spielbeginn verschiedene Akteur*innengruppen der Kita und bringen sich als Eltern, pädagogische Fachkräfte aus mehreren Gruppen und Leitungsteam ein. Hinzu kommen die Fachberatung und Trägervertreter*innen. Das Übernehmen einer spezifischen Rolle wird durch Rollenkarten unterstützt. Diese enthalten nicht nur konkrete Informationen wie Alter, Beruf, Geschlecht oder Funktion oder Beruf (Eltern), sondern auch eine kurze Wertehaltung, die die Perspektive der jeweiligen Person charakterisieren soll. (bspw. „Er ist der Auffassung, dass Kinder nicht zu früh mit bestimmten Themen in Berührung kommen sollten.“) Durch diese physischen Materialien wird das fiktive Szenario greifbar und die Rolle im Spiel authentischer. Die Materialität ist somit nicht nur unterstützend, sondern zentral für den Spielablauf: Sie strukturiert die Interaktion und verleiht dem Spiel Authentizität.

Am Ende des Spiels findet ein strukturiertes Debriefing (Nachbesprechung) statt, in dem die Teilnehmenden ihre Entscheidungen sowie ihr Handeln im Geschehen reflektieren und die unterschiedlichen Perspektiven vergleichen (Kriz 2018). Dabei geht es nicht alleinig um Selbstreflexion bzw. die Reflexion der übernommenen Rolle, sondern vielmehr um eine umfassendere Analyse der (Macht-)Verhältnisse in der Kita als Organisation. Methodische Vorschläge für diese Phase werden in einem Begleitheft für Spielleiter*innen zu organisatorischen Merkmalen des Planspiels gemacht. Ein weiteres Begleitheft enthält Hinweise zum theoretischen Hintergrund des Spiels. Es ist geplant, das bisherige Vorhaben in ein strukturiertes Projekt zu überführen, das die breite Verfügbarkeit des Planspiels für Aus-, Fort- und Weiterbildungspraxis ermöglicht.

Was kann das für die Praxis bedeuten?

Planspiele erweitern die didaktisch-methodische Vielfalt in der Aus-, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte durch systematisch handlungsorientierte Zugänge. Die Lehrkräfte und Fortbildner*innen selbst agieren als Lernbegleitende in einem dynamischen, interaktiven Prozess. In spezifischer Weise ermöglicht das Planspiel „Wer zieht hier die Strippen?“ den Akteur*innen in der Qualifizierung kindheitspädagogischer Fachkräfte, komplexe Inhalte zur Diversität und Machtverhältnissen in der Zusammenarbeit mit Eltern diskursiv zu thematisieren und die Teilnehmenden an erfahrungsbasierte Reflexionsprozesse heranzuführen. Studierende und/oder pädagogische Fachkräfte bekommen einen (Spiel-)Raum zur Verfügung gestellt, in welchem sie sich interaktiv und gestalterisch mit der Perspektivenvielfalt und den entsprechenden Dilemmata auseinandersetzen können.

Planspiele bergen jedoch einige Herausforderungen, die insbesondere die Spielleitung betreffen (Kriz 2018). So bedeuten Aspekte wie die räumliche Gestaltung und die adäquate Anpassung an die jeweilige Teilnehmer*innengruppe eine sorgfältige Vorbereitung und einen hohen organisatorischen Aufwand. Die Spielleitung trägt die Verantwortung dafür, dass das Spiel inhaltlich tragfähig und adäquat in ein Lehr-Lern-Konzept eingebunden ist (Bartschat & Zürn 2018). Hierbei spielt das Debriefing eine zentrale Rolle und setzt didaktisch-methodische, analytische und kommunikative Kompetenzen der Spielleitung voraus (Kriz 2018). Denn angenommener Weise unterstützt ein Planspiel, ersetzt aber nicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit theoretischen Inhalten. Auch im Spiel selbst bleibt die Spielleitung gefordert: Potenzielle Dynamiken – wie Konflikte oder emotionale Überlastung – erfordern Flexibilität, Reflexion und gezielte Steuerung, ohne die konsistente Gestaltung der Spielsituation zu gefährden (Kriz 2009). Und schließlich: Ob und unter welchen Bedingungen Planspiele wie „Wer zieht hier die Strippen?“ letztlich zur fachlichen Stärkung der Teilnehmenden beitragen, lässt sich nur durch systematische Forschung beantworten.

Literaturverweise

Bartschat, D. & Zürn, B. (2018). Qualitätskriterien von Planspieleinsätzen und Möglichkeiten ihrer Optimierung. In M. T. Meßner, M. Schedelik & T. Engartner (Hrsg.), Handbuch Planspiele in der sozialwissenschaftlichen Hochschullehre (S. 57–69). Frankfurt a.M.: Wochenschau Verlag.

Betz, T. (2015). Das Ideal der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Kritische Fragen an eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und Familien. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Betz, T. & Bischoff, S. (2017). Heterogenität als Herausforderung oder Belastung? Zur Konstruktion von Differenz von frühpädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen. In U. Stenger, D. Edelmann, D. Nolte & M. Schulz (Hrsg.), Diversität in der Pädagogik der frühen Kindheit. Im Spannungsfeld zwischen Konstruktion und Normativität (S. 101–117). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Cloos, P. (2024). Diversitätsreflexivität weiterdenken – Plädoyer für eine Professionalisierung im System. In T. Friederich, K. Liebers, V. Jankowicz, S. Reinhold & M. Rönnau-Böse (Hrsg.), Facetten der Professionalisierung im System frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung. Festschrift für Susanne Viernickel (S. 107–118). Freiburg: FEL Verlag; Universität Leipzig.

Cloos, P., Gerstenberg, F. & Krähnert, I. (2018). Symmetrien und Asymmetrien. Verbale Praktiken der Positionierung von Eltern und pädagogischen Fachkräften in Teamgesprächen. In Ch. Thon, M. Menz, M. Mai, & L. Abdessadok (Hrsg.), Kindheiten zwischen Familie und Kindertagesstätte. Differenzdiskurse und Positionierungen von Eltern und pädagogischen Fachkräften (S. 49–74). Wiesbaden: Springer VS.

Cloos, P, Iller, C., Prigge, J. & Simon, S. (2023). Was macht Organisationsentwicklung im Bereich Kita aus? In Stiftung Haus der kleinen Forscher (Hrsg.), Kita-Entwicklung – Organisationsentwicklung als Chance für die frühe Bildung (S. 41–116). Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich.

Grimm, R. & Lutz, L. (2017). Planspiele als innovative Methode in Hochschule, Aus- und Weiterbildung. KiTa aktuell BW. Die Fachzeitschrift für Kita-Management (9), S. 190–192.

Jung, E. (2024). Zusammenarbeit mit Eltern. In M. Rißmann, B. Lochner & C. Rehklau, (Hrsg.), Lexikon Kindheitspädagogik (S. 755–759). Kronach/Köln: Wolters Kluwer/Carl Link Verlag.

Kesselhut, K. (2015). Machtvolle Monologe. „Elterngespräche” als Herstellungsorte

von Differenz. In P. Cloos, K. Koch & C. Mähler (Hrsg.), Entwicklung und Förderung in der frühen Kindheit: interdisziplinäre Perspektiven. Entwicklung und Förderung in der frühen Kindheit (S. 207–222). Weinheim: Beltz Juventa.

Kriz, W. (2009). Planspiel. In S. Kühl, P. Strodtholz & A. Taffertshofer (Hrsg.), Handbuch Methoden der Organisationsforschung. Quantitative und Qualitative Methoden (558–578). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kriz, W. C. (2018). Planspiele als Trainingsmethode in der Hochschuldidaktik: Zur Funktion der Planspielleitung. In M. T. Meßner, M. Schedelik & T. Engartner (Hrsg.), Handbuch Planspiele in der sozialwissenschaftlichen Hochschullehre (S. 43–56). Frankfurt a.M.: Wochenschau Verlag.

Mecheril, P. (2007). Diversity. Die Macht des Einbezugs. In Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Dossier politics of Diversity. Verfügbar unter: https://heimatkunde.boell.de/de/2007/01/18/diversity-die-macht-des-einbezugs [15.10.2025].

Scherr, A. (2016). Macht, Herrschaft, Gewalt. In A. Scherr (Hrsg.), Soziologische Basics (S. 191–197). Wiesbaden: Springer VS.

Stange, W. (2012). Erziehungs- und Bildungspartnerschaften – Grundlagen, Strukturen, Begründungen. In W. Stange, R. Krüger, R. & C. Schmitt (Hrsg.),

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Grundlagen und Strukturen von

Elternarbeit (S. 12–39). Wiesbaden: Springer VS.

Thiemann, J. (2023). Entwicklung von Planspielen für die Lehre. Anforderungen – Methodik – Lerneffekte. Wiesbaden: Springer Gabler.

Thon, C. (2022). Kindertagesstätte als pädagogische Sphäre und Familie als ihr konstitutives Außen. In L. Chamakalayil, O. Ivanova-Chessex, B. Leutwyler & W. Scharathow (Hrsg.), Eltern und pädagogische Institutionen. Macht- und ungleichheitskritische Perspektiven (S. 20–36). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

[1] Die Entwicklungsgruppe des Planspiels „Wer zieht hier die Strippen?“ bildeten Vertreterinnen aus der sozialpädagogischen Fachschulausbildung (Monja Krafft), der hochschulischen Qualifizierung im Bereich der Kindheitspädagogik (Edita Jung & Annika Gels), der Erwachsenenbildung (Jenna Hartmann), des nifbe-Transfermanagements (Karen Jakobs & Svenja Rastedt) und Pädagogischen Netzwerks Nordwest e.V.

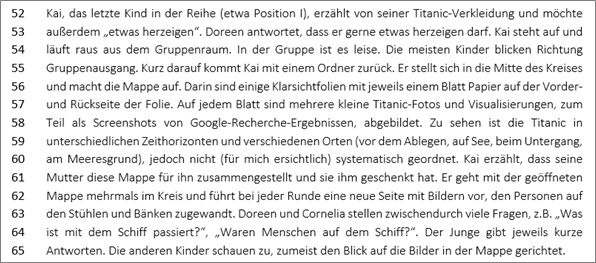

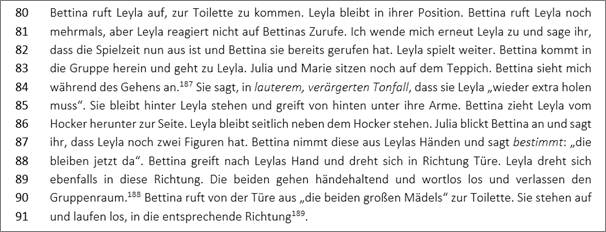

[2] Eine finanzielle Unterstützung durch das nifbe ermöglichte zum einen die spieldidaktisch ausgewiesene, externe Beratung im ersten Planungszyklus. Zum anderen konnten organisatorische Strukturen geschaffen werden, die während der mehrjährigen Entwicklung förderliche Rahmenbedingungen boten.